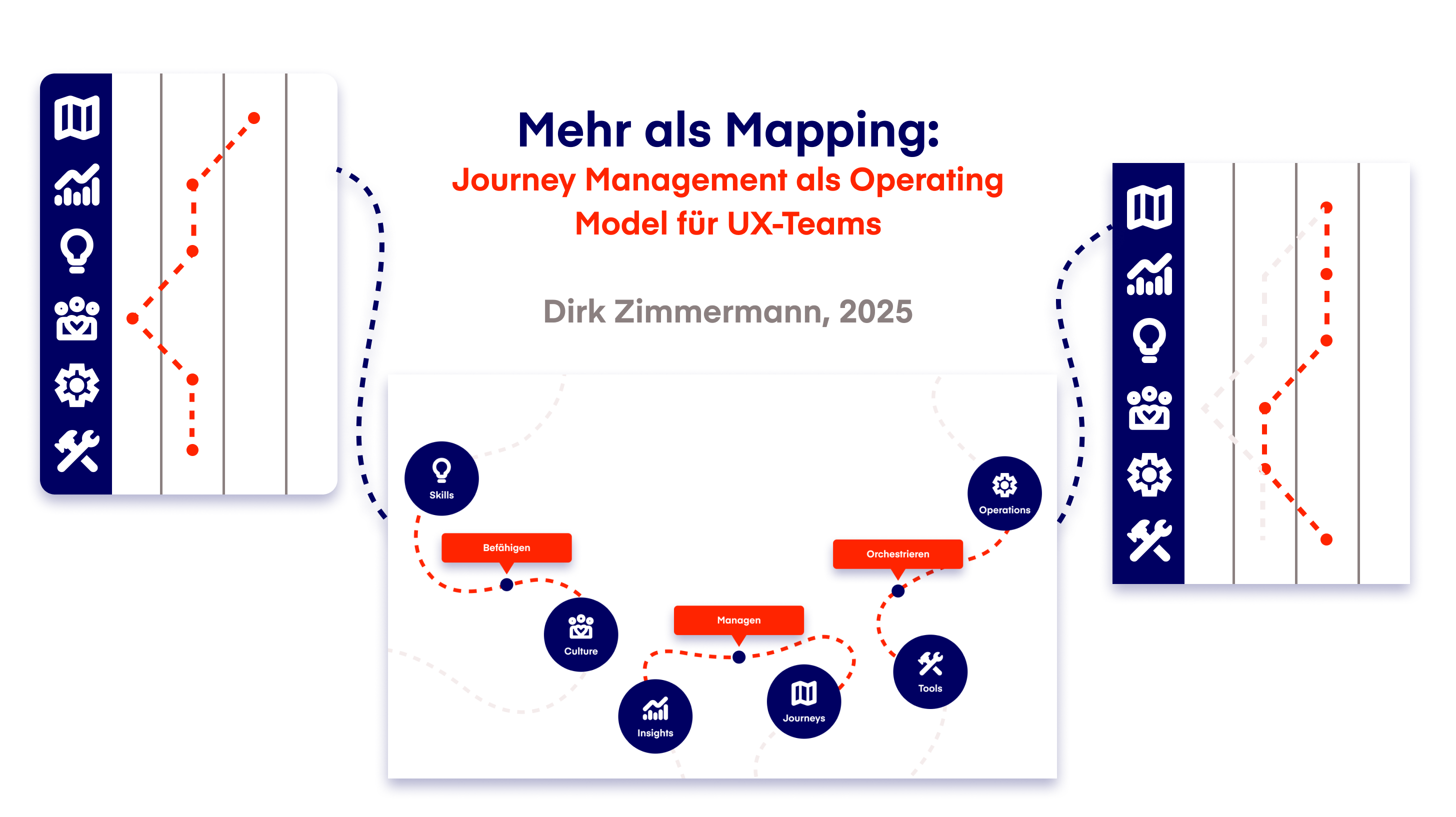

Am 10. Juli war ich beim Holy UX Meetup von Skopos Nova zu Gast, das diesmal bei Thoughtworks in Köln stattfand. Dort habe ich über ein Thema gesprochen, das mir in den letzten Jahren besonders wichtig geworden ist: Journey Management. Mein Vortrag trug den Titel „Von UX-Silos zum UX-System“ – und genau darum geht es: wie wir als UX-Teams unsere Wirkung im Unternehmen steigern können, indem wir die Experience nicht nur gestalten, sondern auch systematisch sichtbar und steuerbar machen. In dieser Story habe ich die zentralen Punkte aus dem Vortrag noch einmal zusammengefasst, das Video findest du am Ende des Beitrags.

UX unter Druck

Wenn man mit UX-Teams spricht, stößt man oft auf ähnliche Erfahrungen: Budgets werden gekürzt, externe Unterstützung gestrichen, ganze Teams verschwinden. Selbst dort, wo UX fest im Unternehmen verankert ist, muss der Mehrwert immer stärker erklärt und gerechtfertigt werden. Research und Evaluation werden häufig als „zu teuer“ oder „nicht notwendig“ abgetan, während sich die Erwartung an UX darauf reduziert, schnell Prototypen zu bauen oder Screens zu liefern.

In der Folge werden Research, Design und Testing auseinandergerissen, verteilt auf unterschiedliche Teams und Abteilungen. Marketing macht seine Studien, Produkt seine Designs, irgendwo gibt es noch ein Testing-Team – doch ein gemeinsames Bild entsteht nicht. Die Arbeit bleibt fragmentiert, und ohne durchgängige Verantwortung für die gesamte Experience fehlt die strategische Relevanz. UX wird auf die Rolle des „Interface-Lieferanten“ reduziert und verliert genau den Hebel, den es eigentlich hätte: die Wirkung auf Kund:innen, Nutzer:innen und letztlich das Business.

Vom Prozess zur Experience

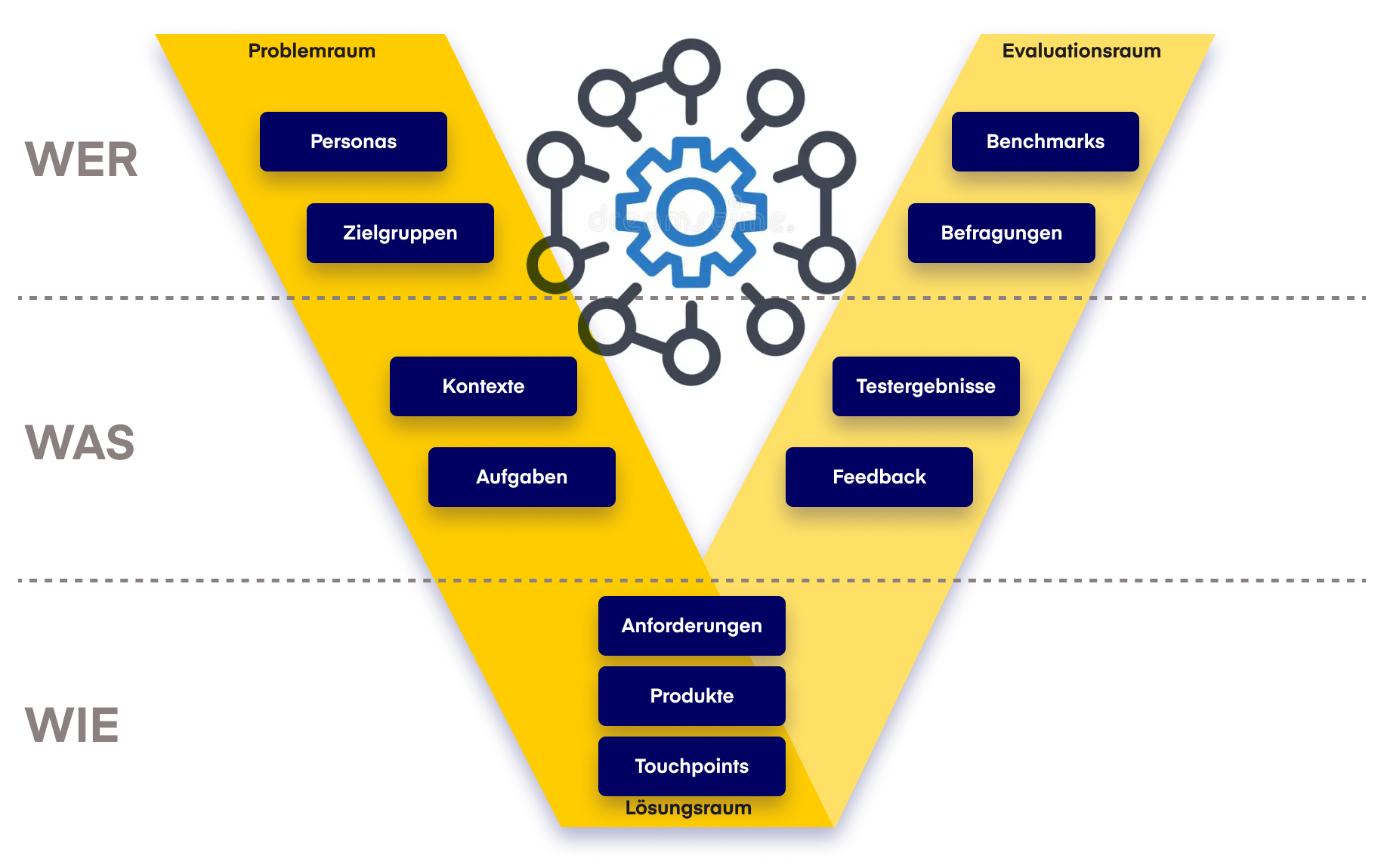

Ein Kernproblem liegt darin, dass wir uns zu sehr auf Prozesse und Oberflächen konzentrieren und dabei die Experience aus dem Blick verlieren. Prozesse zeigen, was organisatorisch und technisch passiert – aber nicht, wie es sich für die Beteiligten anfühlt.

Ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen macht den Unterschied deutlich: Für eine Patientin, die einen ambulanten Eingriff vor sich hat, ist die Erfahrung geprägt von Unsicherheit, Angst und später vielleicht Erleichterung. Dieselbe Situation sieht für die Pflegekraft völlig anders aus: Routine, Zeitdruck, Multitasking, begrenzte Ressourcen. Beide bewegen sich im gleichen Prozess, beide nutzen teilweise dieselben Systeme – und doch könnten ihre Erlebnisse kaum unterschiedlicher sein.

Genau an dieser Stelle setzt Journey Management an. Während Prozesse die organisatorische Sicht strukturieren, macht die Journeysicht erfahrbar, wie die verschiedenen Beteiligten eine Situation tatsächlich erleben. Sie verbindet die Perspektiven und schafft eine gemeinsame Grundlage für Gestaltung und Verbesserung.

Journey Management als Operating Model

Viele kennen Journey Mapping als Workshop-Methode: Post-its an die Wand, eine Prozesskette durchspielen, Erlebnisse sammeln. Das ist wertvoll, um ein erstes Bild zu bekommen – aber meist bleibt es bei diesem einen Moment. Die Map verstaubt an der Wand oder verschwindet in einem PDF, ohne jemals wieder genutzt zu werden.

Journey Management geht einen entscheidenden Schritt weiter. Es versteht Journeys nicht als einmalige Momentaufnahme, sondern als kontinuierlich gepflegte Objekte. Eine Journey hat eine:n Verantwortliche:n, wird regelmäßig aktualisiert, mit neuen Insights, KPIs und Hypothesen angereichert und dient als Informations- und Steuerungsgrundlage. Sie existiert auf mehreren Ebenen: vom Lifecycle, der das gesamte Kundenverhältnis beschreibt, über High-Level-Journeys wie Kauf oder Support bis hin zu Sub-Journeys, die einzelne Varianten oder Kanäle im Detail beleuchten.

Das Ganze läuft schließlich in einem Journey Atlas zusammen – einem Repository, das die gesamte Experience-Landschaft eines Unternehmens sichtbar macht. Hier werden Research-Ergebnisse, Design-Artefakte, Testergebnisse und Business-KPIs verknüpft. Anstatt verstreuter Reports, Prototypen und Präsentationen gibt es eine gemeinsame Quelle, die kontinuierlich wächst und für alle Abteilungen zugänglich ist.

Konkreter Nutzen für UX-Teams

Für UX-Teams bedeutet das einen fundamentalen Unterschied. Die eigene Arbeit wird sichtbar, weil sie nicht mehr in isolierten Artefakten verschwindet, sondern in Journeys integriert wird, die für das Unternehmen relevant sind. Research, Design und Evaluation fügen sich zu einem Ganzen zusammen, das nicht nur die Experience beschreibt, sondern auch die Verbindung zum Business herstellt.

Ein Beispiel: In einer Bestelljourney wird sichtbar, dass Nutzer:innen den Prozess häufig abbrechen. Mit Hilfe von Research-Insights lassen sich die Pain Points identifizieren, Design kann Lösungen entwickeln, Testing zeigt, ob sie wirken – und die Kennzahlen belegen schließlich, dass die Abbruchquote sinkt. Plötzlich ist der Beitrag von UX messbar: mehr abgeschlossene Bestellungen, direkter Business-Impact.

Dasselbe gilt im Bestandskundenbereich. Eine Kündigungsjourney kann zeigen, warum Kund:innen gehen. UX kann Hypothesen entwickeln, Tests durchführen und Maßnahmen gestalten, die Kündigungen reduzieren. Nicht durch manipulative Dark Patterns, sondern durch echtes Verständnis für die Bedürfnisse und Motive der Kund:innen. Wenn Kündigungszahlen sinken, wird sichtbar, welchen Wert die Arbeit bringt – nicht nur für die Nutzer:innen, sondern auch für das Unternehmen.

Damit verändert sich auch die Rolle von UX. Anstatt punktuell in Projekte geholt zu werden, um schnell etwas „hübsch zu machen“, entsteht eine kontinuierliche Arbeit an den zentralen Journeys. Teams sind nicht mehr Ad-hoc-Dienstleister, sondern systematische Gestalter der Experience – mit klarer Verantwortung und strategischer Relevanz.

Wie der Einstieg gelingt

Journey Management ist kein Big-Bang-Projekt. Es beginnt am besten klein, mit einer kritischen Journey, die sowohl fürs Unternehmen wichtig als auch aus UX-Sicht bearbeitbar ist. Eine solche Pilot-Journey wird strukturiert, mit Insights, KPIs und Maßnahmen angereichert und erste Optimierungen werden sichtbar gemacht. Entscheidend ist, dass dieser Prozess iterativ verläuft und dass die Ergebnisse von Anfang an gemeinsam mit Business, Service und IT getragen werden.

So entsteht Schritt für Schritt ein System, das nicht nur UX stärkt, sondern auch die Organisation befähigt, Experience als strategischen Faktor zu verstehen und zu steuern.

Fazit

UX steht heute stärker unter Druck als je zuvor. Umso wichtiger ist es, dass wir den Wert unserer Arbeit nicht nur in schönen Interfaces oder einzelnen Tests nachweisen, sondern in einer Form, die für das gesamte Unternehmen relevant ist. Journey Management bietet genau diese Möglichkeit. Es verbindet Research, Design und Evaluation in einer gemeinsamen Sicht, schafft Kontinuität statt punktueller Maßnahmen und verknüpft die Ergebnisse direkt mit Business-Kennzahlen. Für UX-Teams bedeutet das mehr Sichtbarkeit, mehr Verantwortung und mehr Impact.

Journey Management ist der Weg aus den Silos hin zu einem UX-System, das Wirkung entfaltet – für Nutzer:innen, für Kund:innen und für das Unternehmen.