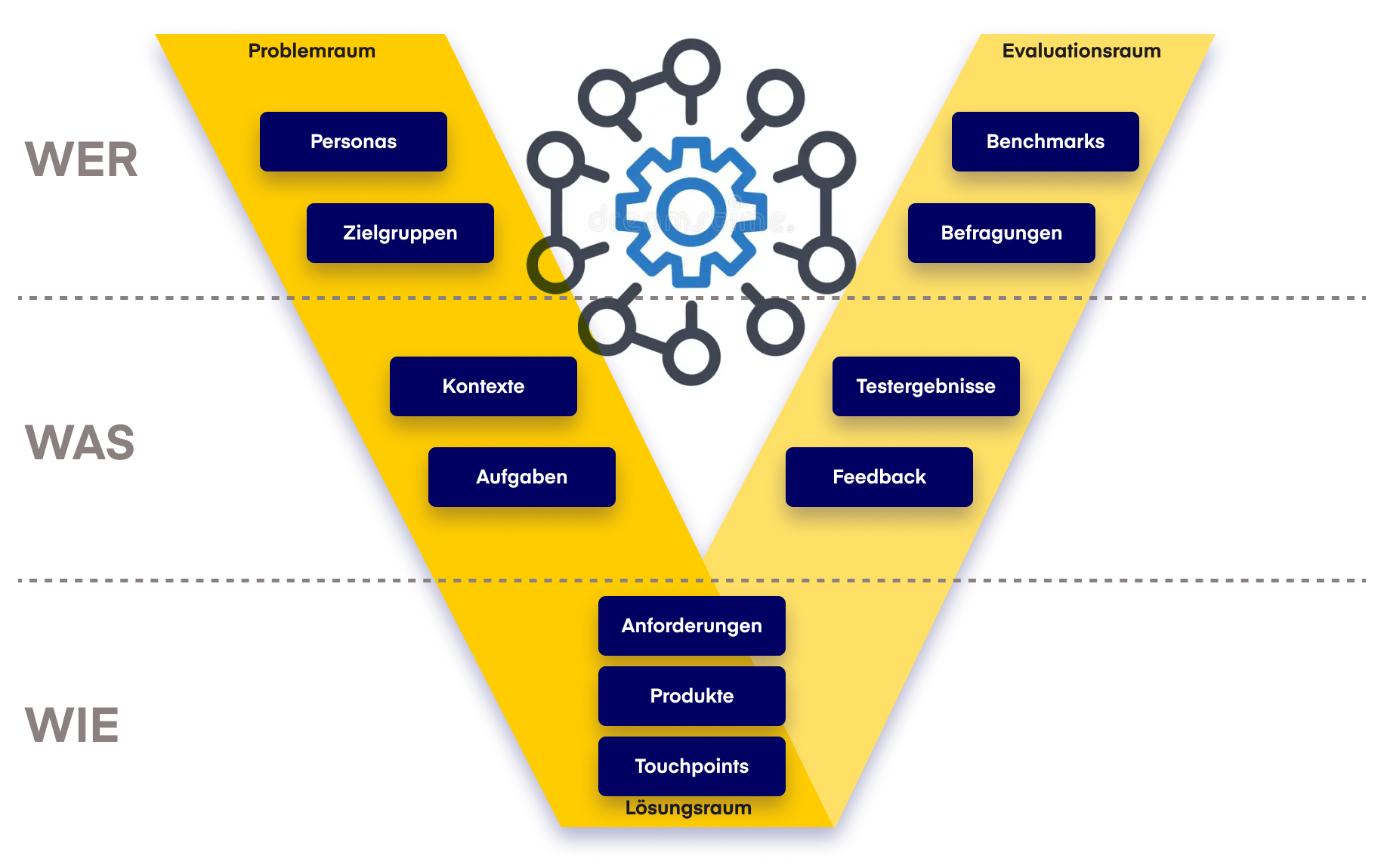

UX-Teams erstellen kontinuierlich wertvolle Ergebnisse – Research-Insights, Personas, Wireframes, Prototypen oder Testberichte. Doch ohne ein gemeinsames Bezugsmodell bleiben diese Artefakte oft fragmentiert, schwer zugänglich und wenig wirksam für andere Bereiche. Klassische Repositories speichern Inhalte, verknüpfen sie aber selten mit End-to-End-Erlebnissen oder Geschäftsprozessen. Journey Management (JM) setzt hier an: Es stellt Journeys als verbindenden Rahmen in den Mittelpunkt, in dem Ergebnisse eingeordnet, Feedback konsolidiert und Maßnahmen priorisiert werden.

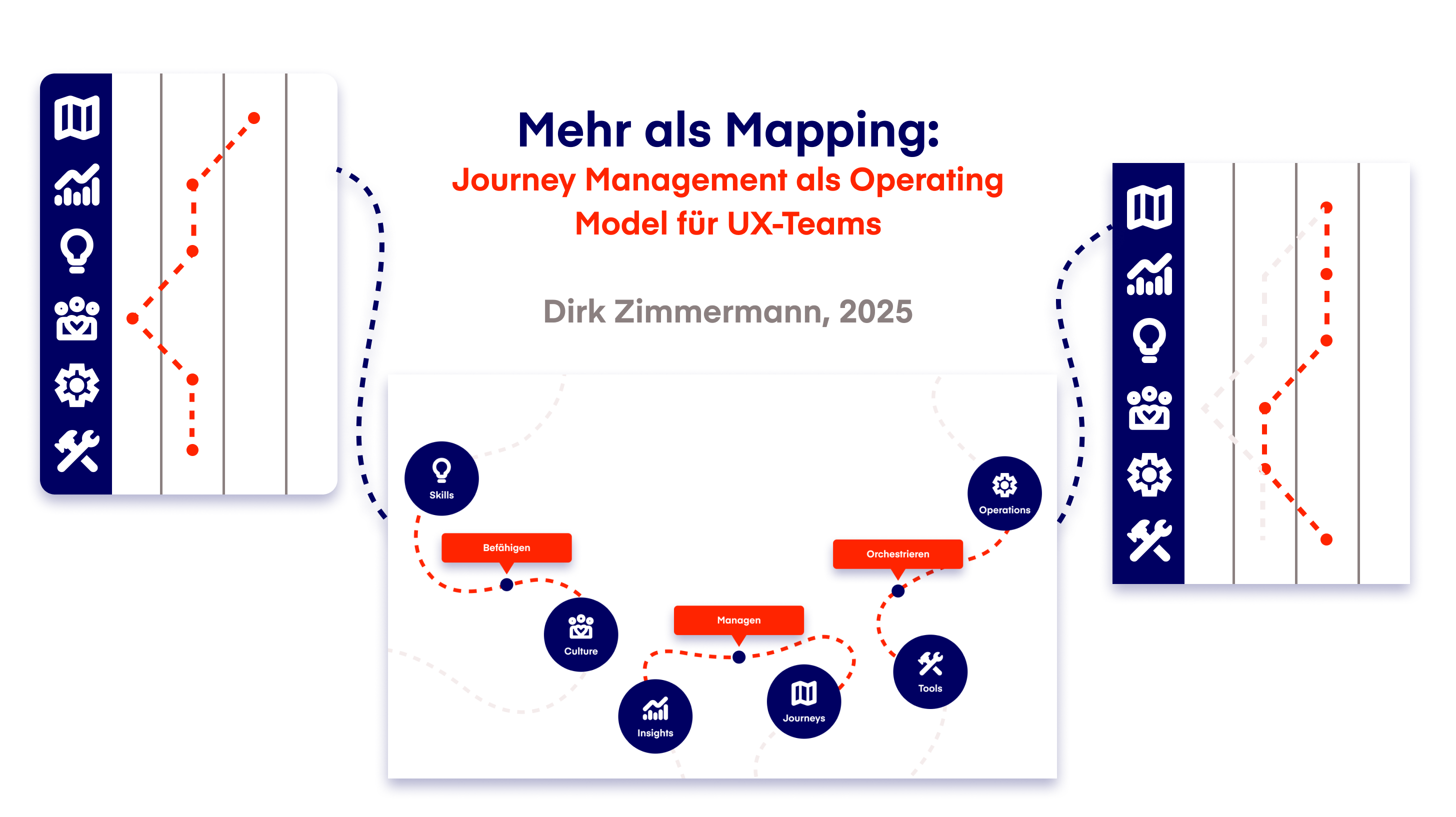

Im Vortrag habe ich dazu ein Reife- und Entwicklungsmodell vorgestellt, das sich aus meiner praktischen Erfahrung ableitet. Es unterscheidet vier Stufen – Unaware, Adopt, Build, Commit – und betrachtet sechs Handlungsfelder: Journeys, Insights, Skills, Culture, Operations und Tools.

- In Unaware existieren bestenfalls vereinzelte Maps, aber keine Struktur oder Governance.

- In Adopt starten erste Piloten mit vereinheitlichten Formaten, erste Governance-Ideen entstehen.

- In Build werden Journeys umfassender gepflegt, Feedback-Quellen integriert und Governance-Strukturen klarer definiert.

- In Commit schließlich ist Journey Management vollständig im Unternehmensalltag verankert: als zentrales Steuerungs- und Entscheidungssystem, verknüpft mit KPIs und strategischen Zielen.

Wie das in der Praxis aussieht, habe ich anhand eines dreijährigen Fallbeispiels gezeigt:

- 1. Jahr: Start mit ersten Piloten, einem Journey Atlas und dem Aufbau eines Repositories. Die Schwerpunkte lagen auf Journeys und Culture (Adopt), während andere Handlungsfelder noch im Status Unaware verharrten.

- 2. Jahr: Ausbau auf breitere Strukturen. Vorhandene UX-Artefakte wurden systematisch eingebettet, kontinuierliches Kundenfeedback integriert, Pain-/Gain-Portfolios eingeführt. Journeys, Insights und Tools entwickelten sich in Richtung Build, die übrigen Felder erreichten Adopt.

- 3. Jahr: Etablierung von Governance-Elementen (Journey Owner), Reporting und stärkere organisatorische Nutzung. Die Handlungsfelder Operations und Tools stiegen auf Build, während Skills und Culture zurückblieben – ein typisches Muster, da diese Dimensionen oft implizit behandelt werden, obwohl sie entscheidend für nachhaltige Wirkung sind.

Die praktischen Beispiele machen deutlich:

- Der Journey Atlas half, isolierte Touchpoint-Betrachtungen in End-to-End-Flows einzubetten.

- Das Repository machte ältere Reports und Insights zugänglich und anschlussfähig.

- Die Feedbackintegration mit dem Data-Warehouse erhöhte die Sichtbarkeit von Experience-Problemen.

- Pain-/Gain-Portfolios gaben Orientierung, litten aber unter wechselnden Management-Prioritäten.

- Journey Owner schufen Verbindlichkeit, funktionierten aber nur, wenn Nähe zu Umsetzungskanälen bestand.

Die wichtigste Erkenntnis: Journey Management entfaltet den größten Mehrwert, wenn Organisationen alle sechs Handlungsfelder im Blick behalten. Skills und Culture dürfen nicht nur implizit mitlaufen, sondern brauchen bewusste Aufmerksamkeit – etwa durch Trainings, Rollenprofile, gemeinsame Arbeitsweisen und kulturelle Verankerung von User-Centricity. Nur so wird Journey Management langfristig zum echten Operating Model für UX-Teams.

Die Folien gibt es hier zum Download, das Paper dazu findet sich hier.

Die komplette Session steht als Aufzeichnung zur Verfügung.